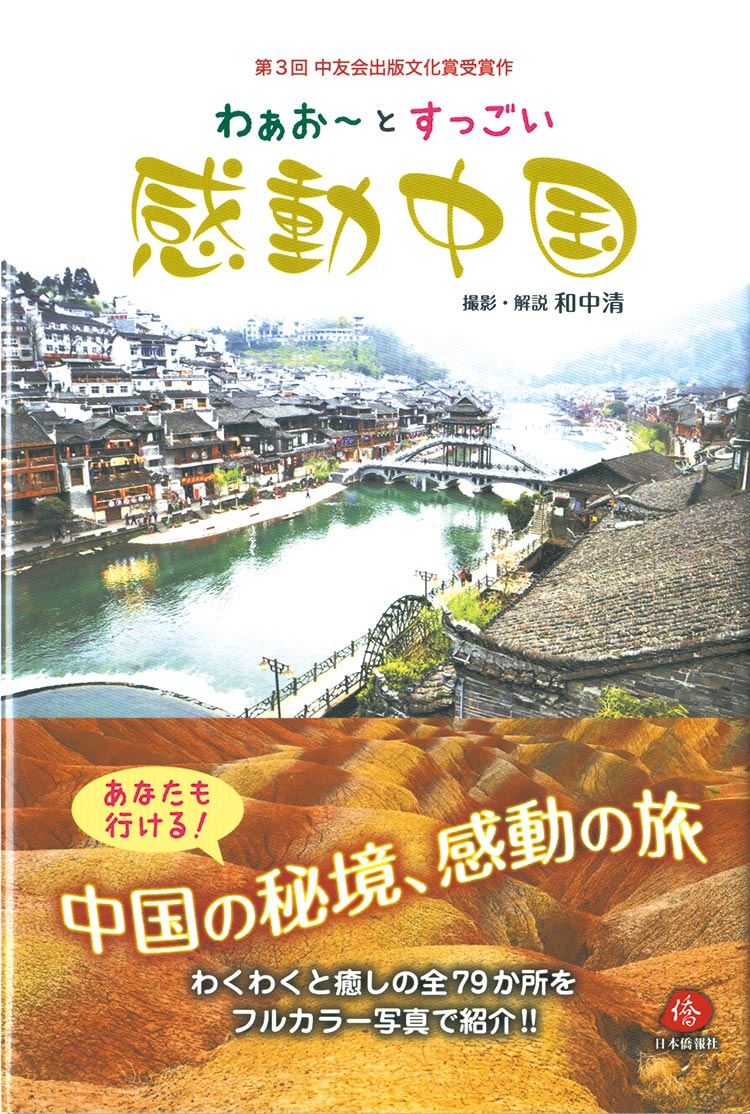

感動中国100 記事一覧

-

第37回

灼熱の大地を歩き緑の谷で憩う火焔山/葡萄溝

火焔山の年平均降水量は16.6mm、平均地表温度は70度、最高温度は83度に達し、時に炭層が燃えて煙が昇り、西遊記の舞台となった。草も生えない褐色の大地を歩き西遊記の世界に身を置きながら、しばし砂漠を行くシルクロードの旅人に思いをめぐらせた。 甘粛省から鉄道で烏魯木斉に向かうと酒泉(シュセン)、嘉峪(カヨク)関を過ぎるともうそこは砂漠で火焔山が続いている。シルクロードのほとんどはそんな道である。焔の大地を歩いていると、どこからか三蔵法師、孫悟空や猪八戒が現れる、ふとそんな気がした。

-

第36回

浪漫の回廊から褐色の大地へ阿拉溝から托克遜へ

トルファンまでの道は景勝地の阿拉(アラ)溝を行く道だった。阿拉溝は玉門関を出て楼蘭、トルファン、托克遜(タクソン)、魚爾(ユル)溝からタクラマカン砂漠に向かう“天山道”とも呼ぶシルクロードの中道にある。2千年前には辺境の塞人が勢力を誇った。1976年、南疆鉄路の建設中に塞人の王妃と見られる深さ7mの墓が発見され、多数の虎紋金牌や金帯が出土した。そのため阿拉溝は“黄金谷”と呼ばれる。

-

第35回

天山の浪漫の回廊中天山から国道218号を行く

天山山脈を縫うように走る伊梨河谷からトルファンへの国道218号は浪漫の街道だった。パオと牧場、馬や牛、羊、赤や青の屋根の家を見ながら、時に牧草地へと導かれる羊の群れに道をふさがれながら、深緑の街道を走った。那拉堤を過ぎると間もなく巩乃斯(コンナイシ)溝に入って行く。真っ青な空を背に、眼前に広がる大草原に向かい感動の声を上げ皆で万歳をする。雪山の上に浮かぶ手につかめるような真っ白の雲、その道は心に残る浪漫の回廊だった

-

第34回

清風吹き渡る三面青山の草原劇場那拉堤(ナラテー)

那拉堤(ナラテー)は“三面青山列翠屏、腰囲玉帯河縦横”、三方を緑の山に囲まれ、玉帯のような河が縦横にながれると言われる草原である。谷間の草原はまるで草原劇場の舞台のようだった。舞台で馬や羊が戯れ、点在する白いパオは緑の中に輝く真珠のようだった。山の中腹から草原を眺めていると、清らかな風に乗ってカザフ族の女性が真っ白い衣装をまとい歌う、ソプラノの歌声が聞こえてくる。そんな思いがする緑の劇場だった。きっと昔、カザフの遊牧民はこの緑の舞台で狩りの祈りを捧げ、民族衣装を着飾って踊り、空に向かって唄ったのだろう。

-

第33回

“雪嶺雲杉”の原始杉の故郷庫爾徳寧

庫尓徳寧は中国最大の原始杉の森林が広がる雪山と渓谷と森林の地で、“雪嶺雲杉”の故郷と言われ、天山山脈で最も森林が豊かなところである。渓谷を行くと前方に西天山那拉堤山脈の最高峰、海抜4,257mの喀班巴依(カバンベイ)峰が聳える。喀班巴依はカザフ族の遊牧民国家の英雄で、崇敬の意で名づけられている。原始杉はペンを真っすぐに立てたような不思議な姿をしている。なんだか杉の木の一本、一本が相手に迷惑をかけないように、1本でも多くの木が育つように、枝を広げるスペースをお互いに決めて空に伸びているように見える。

-

第32回

天山の峡谷美濶克蘇(コクス)大峡谷

濶克蘇(コクソ)は喀拉峻(カラジュン)草原に隣接し、中天山から流れる水が谷を刻みつくられた雄大な峡谷である。夏には天山の雪が解け炭酸カルシュウムを含む地層を削り濶克蘇河の水が乳白色に変わる。濶克蘇大峡谷を象徴する風景は鰐湾と呼ぶ濶克蘇河が360度、逆向きに流れを変えるところにせり出した鰐のような姿の山と川の風景である。まるで鰐(ワニ)が水を飲んでいるような姿なので鰐湾と呼ばれている。大峡谷が緑の大地を縫いクネクネと乳白色の水がながれる様はまるで大蛇が草原を行くようでもある。

-

第31回

波打つ、花と深緑の大草原喀拉峻(カラジュン)

伊犁河谷にある“喀拉峻”(カラジュン)は深緑が海のように波打つ草原で、“喀拉峻”とはカザフ語で“深い緑が果てしなく生い茂る”の意である。緑の波の上を柔らかく頬をなでてさわやかに吹き渡る風、雪山を背に草原には黄、紫、赤の五花が咲き乱れ、旅人は緑の波に身をまかせて、まるで夢の空中庭園を浮遊している不思議な感覚になる。果てしない草原で草を食む天馬の向こうの雪山に赤い夕陽が沈む。それを見ているだけで生気が蘇る。“喀拉峻”はそんな波打つ夢の草原だった。

-

第30回

シルクロードの古道を歩く夏塔古道

新疆の伊犁哈薩克(イリカザフ)自治州の伊犁から天山を越え南新疆の阿克蘇(アクス)に向かう夏塔(シャタ)古道がある。前長120㎞で海抜3、582mの哈塔木孜達坂(ハトムチタ)坂を行くシルクロードの難所である。“塔僧古道”とも言われ、唐の僧が経典を求めインドへの旅の途中に古道で “手真可取明月”(手を伸ばせば月をつかめる)という詩を詠み“弓月道”とも呼ばれた。古道には白く輝く白水河が流れ、正面には海抜6,995mの汗謄格里(ハンテンクリ)峰が見え、その奥にはキルギスタンとの国境に聳える7,443mの天山山脈最高峰、托木尓(トム―ル)峰がある。白水川の畔で馬が休んでいる。古代の旅人もきっとこの風景に癒されたことだろう。

-

第29回

生命が蘇る地昭蘇

昭蘇は天山に囲まれた盆地で、新疆で唯一砂漠や荒れ地がないユートピアである。昭蘇は古代漢語で「万物復蘇」(生命が蘇る)の意で天馬と呼ぶ伊犁馬の産地で、春には600㎢に及ぶ菜の花畑が広がり“油菜の郷”“彩虹の都”とも呼ばれる。昭蘇には“草原石人”と呼ぶ石人が、陽が登る東を向き大草原の真ん中に立っている。昭蘇はシルクロードの北ルートに位置し、昭蘇を南に行けば天山の高山地帯に入りシルクロードの古道が通っている。シルクロードを行く古の旅人やラクダもきっと昭蘇で旅の疲れをいやしたのだろう。